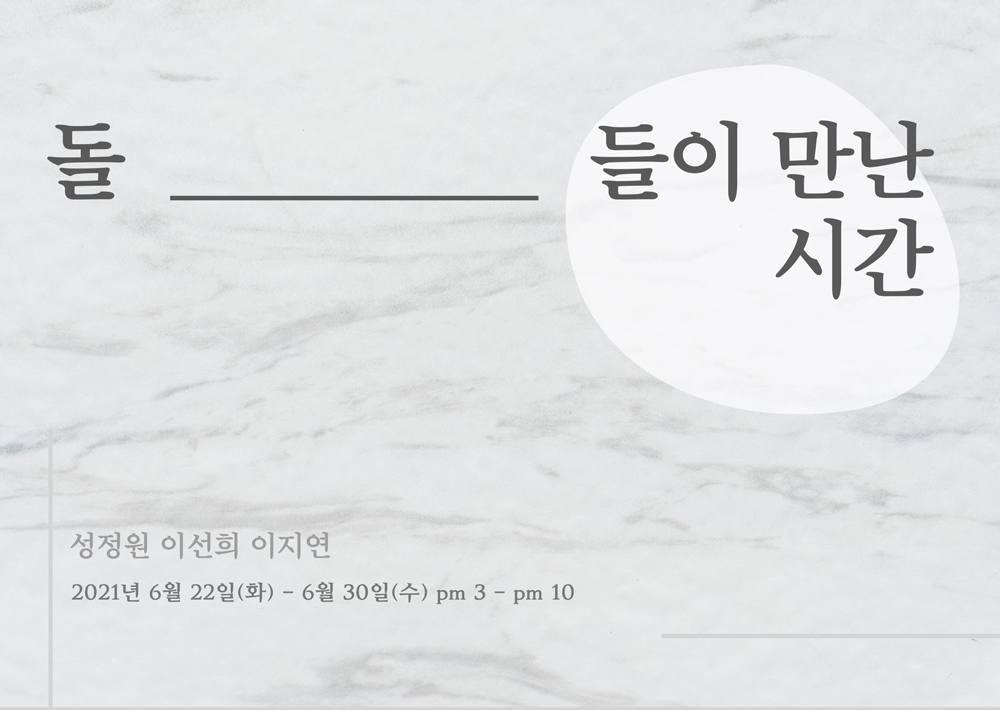

성정원, 이선희, 이지연

2021년 6월 22일(화) ~ 6월 30일(수)

오후 3시 ~ 10시

B77갤러리

<돌-들이 만난 시간> 전

‘돌’에 관한 단상

아트센터 화이트블럭 학예사 김복수

이글은 돌에 의한 돌을 위한 또 돌을 이해하고 ‘돌’들이 만난 시간을 통해 작가를 들여다보는 메타적 작품과 전시의 글이다. ‘돌’을 ‘돌’처럼 보는 것은 쉽지만, 어떤 사유와 예술적 이해의 차원으로 넘어가는 것은 참 어려고 난해한 질문이다. 돌과 돌 사이 정말 아무것도 없을 사유의 마당에 그 ‘돌’을 소재로 하는 작업으로서 전시장에 들어온 ‘돌’의 이야기를 통해 세 작가의 메타적 감각을 들어/열어보기로 한다. 돌은 강도가 센 자연적인 재료로 그동안 일상적 소재와 많은 예술가의 작품 소재로 많이 사용했다는 것은 자명한 사실이다. 특히 미술 재료로 돌을 원재료로 갈아 만든 물감, 판화 도구 등 다양한 회화 재료들이 있고, 영원성을 담보해 만든 조각품의 소재로 거의 돌로 조각한 작품이란 점에서 돌은 그동안 예술작품과 늘 함께했던 소재였다. 물론 일체 다듬지 않은 돌을 선택해 작품 소재로 전시장에 설치한 작품들도 그동안 봐왔던 터라 ‘돌’은 예술작품의 소재와 주제로 이미 예술의 한 부분에서 의미가 확보된 대상이자 사물이며 재료다. ‘돌’이라는 자연의 오롯한 시간을 담은 <돌_들이 만나 시간> 전에서 세 명의 작가의 작품에서 어떻게 다름의 작업으로 ‘변태’ 되었는가를 들여다본다.

<돌_들이 만난 시간> 전의 소재이자 주제인 ‘돌’로 던진 소소한 파문을 보여준 세 명의 작가, 성정원, 이선희, 이지연 작가들의 작품 중심에 관통하는 점이 있다면 ‘일상의 발견과 축적’이다. 한마디로 그들은 일상이 시간으로 변환되는 지점을 작업 안에서 어떻게 사용되고 축적되는가를 드러내는 작품들을 추구해온 작가들이다. 전작들을 살펴보자. 현대인이 매일 사용하는 일회용 컵을 소재로 ‘일회용 하루’라는 주제와 늘 시간에 따라 변화하는 공간의 이미지를 통해 자신의 일상과 연결된 의미를 ‘시(時)적 공간’이라는 미시적인 관계들을 보여주었던 성정원 작가의 작업, 폐기된 옷과 천, 실을 재활용해 뜨개질 텍스트와 카페트 제작을 하거나 자신의 일상 속 생활공간을 은유하여 전시공간으로 선보였던 이선희 작가의 작업, 기하학적 연속성과 확장을 재구성한 공간 그리기와 해체를 통해 공간이 얼마나 다차원의 시공간적 지점으로 변신하거나 확대될 수 있는지 회화와 설치작업으로 비틀어왔던 이지연의 작업 등, 일상 속 발견한 그들만의 시공간의 축적을 통해 이번 ‘돌에 관한’ 사건을 낯익은 듯 낯선 필자의 직관으로 풀어본다.

먼저 성정원 작가의 작업을 보자. 천장에서 길게 늘어뜨린 프린트된 돌 사진과 영상으로 보이는 돌 이미지, 실제 돌은 바닥에 놓여있다. 조셉 코수스의 세 개의 의자를 떠올리는 이 작업은 서로 다른 개념적 의미지만 사물의 해석을 통해 개념을 다층적인 확장을 불러일으킨다는 것에는 유사하다. 먼저 일상에서 우연히 눈에 띈 돌을 작업으로 접속하며 돌이 가진 확장된 의미와 오랜 시간성을 살핀다. 딱딱함의 대명사로 돌이 지닌 물리적 견고함의 의미로 보여 지는 바닥의 돌과 그 돌을 촬영한 사진과 영상은 다른 이미지로 작동되는데, 실제 돌의 견고함과 카메라가 포착한 찰나의 시간, 영상이 주는 미세한 움직임은 늘 변화하고 있는 돌의 시간성을 보여주고 있는 작업이다. 거대자연의 시간 안에서 천천히 아주 느리게 연마되는 돌의 의미가 갖는 익명성과 시간성을 드러낸 이번 작업은 늘 그가 작업의 표면으로 담론화하는 일상의 정치학이 숨겨져 있으며 뜻밖의 낯선 감각을 보여주는 작업이다.

전시장 중간에 설치된 이선희의 작업은 돌의 형태를 폐지로 조형한 작업과 그의 필살기인 실 뜨개질로 하여 돌에 감싼 작업이다. 그는 늘 일상에서 버려지는 소재를 다루는데 탁월하다. 특히 버려진 옷들을 갈래갈래 찢어 역은 카페트부터 니트의 방식으로 제작한 텍스트 작업 등 버려진 사물을 엮어 재가공하여 설치하거나 약봉지에 텍스트를 담아 나눠주는 작업들을 선보여 왔다. 알다시피 이선희 작가의 작업 대부분은 다층적인 대상들과의 관계와 소통에 관한 의미로서, 개인이 갖는 메시지가 어떻게 사물에 투영되거나 사회적인 의미로 확장될 수 있는가의 실험들이다. 이번 폐지로 조형한 돌 작업과 돌을 감싼 뜨개질 작업 또한 그러한 맥락에서 소통에 관한 것으로, 의미 없이 사라질 대상에 대한 또는 아무것도 아닌 것이 어떤 사태로 전향되는 의미를 드러내는 것이다. 이번 작업으로 괄목한 만한 것은 현재 그것만이 앞에 있고 그것만으로 어떤 것으로 나아가야 하는 비자발적 사태, 폐종이가 돌로 변신하거나 돌에 무심히 뜨개옷을 입힌 것으로서 필사적으로 어떤 예술이 되게 하는 필연적인 그만의 소통의 방식이다.

전시장 윈도우 앞 드리워 설치된 이지연의 돌 작업은 그가 작가로 지냈던 레지던스 스튜디오 주변에서 채집한 작은 돌 모퉁이에 채색해 그린 작업이다. 이 페인팅 된 돌맹이는 바닥에 주섬주섬 뿌려져 있듯 놓여있다. 그의 갑작스러운 돌 작업에 대략 감이 오면서도 의아했지만, 자세히 들여다보면 돌에 그려진 기하학적인 패턴들이 그의 다른 작업과 유사적 유형의 작업이란 걸 알 수 있다. 이차원의 기하학적 공간을 차원의 넘은 초-현실의 방향으로 실험하는 그의 공간들은 때론 평면 안에서의 설계와 더불어 삼차원의 수학적 공간으로도 재현되기도 한다. 하지만 역으로 이번 돌에 그려진 작업은 이미 자연적, 시간적, 기하학적인 형태로 완성된 돌의 표면에 그린 자의적 표식은 오히려 어떤 기준의 상태를 해체하는 개념으로 선보여 신선하다. 시각적으로 완벽히 무심한 자연의 사물에 그가 디자인한 공간 이미지가 접속된 이번 돌 작업은 다음 작품으로 기대되는 이번 작업이다.

마지막으로 필자가 느닷없이 텍스트로 개입한 이번 <돌-들이 만난 시간> 전시는 성정원, 이선희, 이지연 세 명의 작가들의 ‘비자발적’ 전시로 감각된다. 이는 이미 자신의 것으로 구축해온 틀에서 벗어나 이질적이며 파편적이고 비연속성을 띈 어떤 대상으로 ‘돌’을 선택했다는 것이 참 낯설었다. 이 낯섦은 그들이 늘 염두에 둔 예술이 아닌 곳에서 예술 하기를 실천하고 있다는 모종의 뜻이기도 해 신선했다는 뜻이기도 하다. 저 바깥과의 비자발적이고 우발적인 만남이야말로 이미 길들어진 예술의 예측 가능성을 뛰어넘는 새로운 모험을 가능케한다는 홍명섭 작가의 말처럼 뜻밖의 이미지가 이 전시를 재미있게 만난 요인이다. 또 이번 전시는 이미 만들어진 지혜나 필연적으로 사유하도록 강제하던 곳/것에 침입하여 전혀 다른 접속을 만든, 뜻밖의 역류하는 예술을 만나는 지점의 전시였다. 하여 역설적으로 필자 자신을 더 담담히 이번 전시에 사유토록 강제했던 것이 아닐까. 이번 ‘돌’과의 접속은 무디어진 일상에 침입한 예술적 사태를 쉬이 넘어가지 않는 세 작가의 또 다른 전환점이자 다음 작업으로 건너가는 통로이다.